精神卫生与全球议程

2005年,世界卫生组织的欧洲部长会议认同了“没有精神卫生就没有健康(No health without mental health)”这一宣言。换言之,精神卫生服务是卫生服务不可分割的组成部分。但长期以来,现实却恰恰与此相悖。躯体健康和精神健康在政策上和实践中的二元分立,导致两者在经济,社会,和科学资源的分配上存在巨大鸿沟。精神疾病极大地影响了人群的健康,并“贡献”了7.4%的全球疾病负担。缺乏资源的患者不仅极难获得高质量的精神卫生服务,还会因为种种社会危险因素而变得更加脆弱。而精神疾病极其负面的社会效应还将进一步加重疾病的伤害:患者可能遭遇歧视,人权侵犯,被限制获得教育和其他社会机会,甚至陷入被社会放逐和贫困的恶性循环之中。

认识精神疾病的负担

精神疾病的沉重负担直到上世纪90年代才为人所知,这有赖于残疾调整生命年指标(DALYs)的发明,该指标综合使用了早死所致的寿命损失年和在非完全健康状态下的寿命损失年(YLDs)。【译者注:为什么DALYs这一指标对于精神疾病尤为重要?因为死亡率等传统指标,并不能很好展现精神疾病对于人群健康的影响,精神疾病更容易导致残障而非死亡。】发表这些指标和数据的《全球疾病负担》,不仅在当时被认为是公共卫生的重大突破,也催化了全球精神卫生叙事方式的转变。DALYs和标准化的精神障碍诊断标准使不同国家不同疾病间的比较得以实现,也使人们意识到,精神疾病在全球疾病负担中所占的比重远超先前的想象。1995年,世界精神卫生组织(World Mental Health)率先提出了应对全球精神卫生危机的议程。之后,其他很多文件也揭示了精神卫生领域的痼疾:精神障碍普遍存在,并在中低收入国家中造成了巨大的苦难,然而在这些地区,投入到精神卫生的资源往往十分有限,这与其巨大的疾病负担极不相称。自此,虽然DALYs本质上只是一个理论的描述性指标,但它催生了实践的议程,并产生了转化现实的力量。

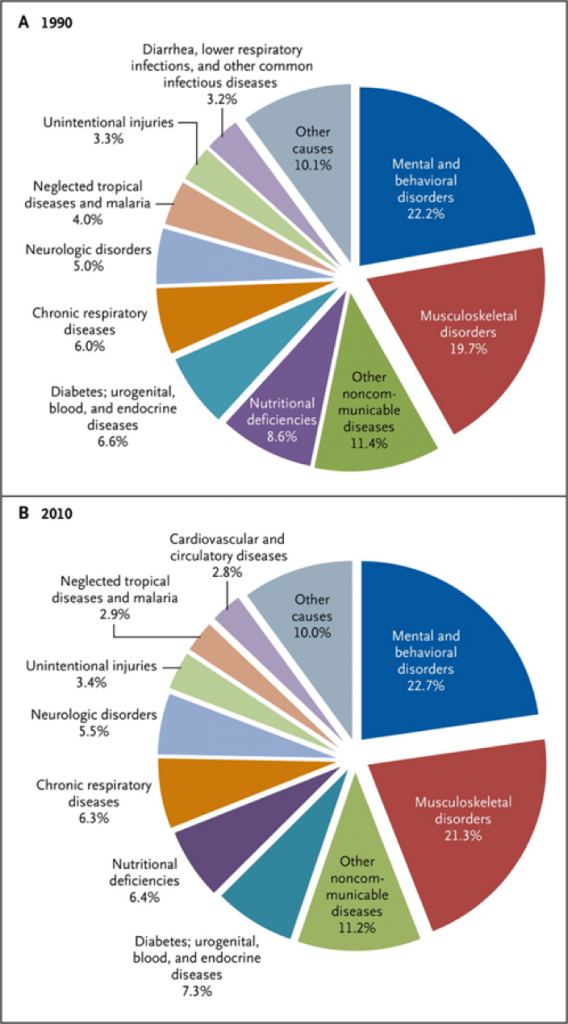

2013年,新的资料为精神障碍疾病负担勾勒出了更清晰但更令人担忧的图景。精神疾病造成的经济负担超过了四大慢性病中任何一种:糖尿病,心血管疾病,慢性呼吸系统疾病,抑或是癌症。在2010年的全球疾病负担研究中,重性抑郁障碍是全球YLDs第二大的“贡献者”,且在全球六大洲经济社会文化各异的所有地区中,都排在YLDs“贡献者”的前四位。焦虑障碍,药物使用障碍【译者注:DSM-IV中并没有专门的drug use disorder,这里的“药物”并不是指治疗疾病的药物,而是除酒精以外其他各种可能被滥用的物质,如海洛因、冰毒等】,酒精使用障碍,精神分裂症,双向障碍,和恶劣心境也都排在YLDs“贡献者”的前20名。所有精神行为障碍所导致的YLDs占比高达22.7%,比任何其他疾病种类都要高,这也与1990年的疾病负担估计相近(图1)。然而,这一改变全球卫生游戏规则的指标并没有让精神卫生获得与其疾病负担相匹配的资源投入。相反,资源投入的缺口持续存在,严重损害了精神卫生服务的可及性。

图1: 1990 年和2010年的非完全健康状态下的寿命损失年(YLDs)对比

弥合治疗的差距

在发展中国家,75%严重精神疾病的患者没有接受治疗。至于那一小部分在发展中国家接受治疗的病人,鲜有数据可用于评估治疗的质量或者效果。精神卫生服务供给的主要困境在于:卫生服务提供者不仅数量稀少而且训练不足;创新而可推广的服务模式缺乏严格的实证评估;在国际、国内、地区层面上,缺乏政治决心去制定政策,支持研究,提供培训,并建设基础设施。这些问题很难逐个击破,全球卫生领域的倡导者和实践者都很清楚,这是一个戈尔迪之结(Gordian knot)【译者注:戈尔迪之结常用于比喻常规方法无法解决的问题】。

构建临床服务的能力

中低收入国家极端缺乏具有专科训练并能够评估管理精神障碍患者的临床医生,如果要在当地提供充分精神卫生服务的最大障碍。要建设一支精神卫生服务的专业队伍,必须要有将精神卫生放在全球卫生议程顶端的政治承诺,能将多部门协调起来的国内政策,才能将建设人才队伍的目标,所需资源的分配,和当地的发展重点协调起来。政府机构、非政府组织、多边机构、还有学术界需要通力合作来建设精神卫生服务的专业队伍。例如,各种机构之间可以通过建立“结对子(twinning)”,“照镜子(mirroring)”,“帮扶合作(accompaniment)”等多种关系来整合全球层面的知识与当地实践的经验。

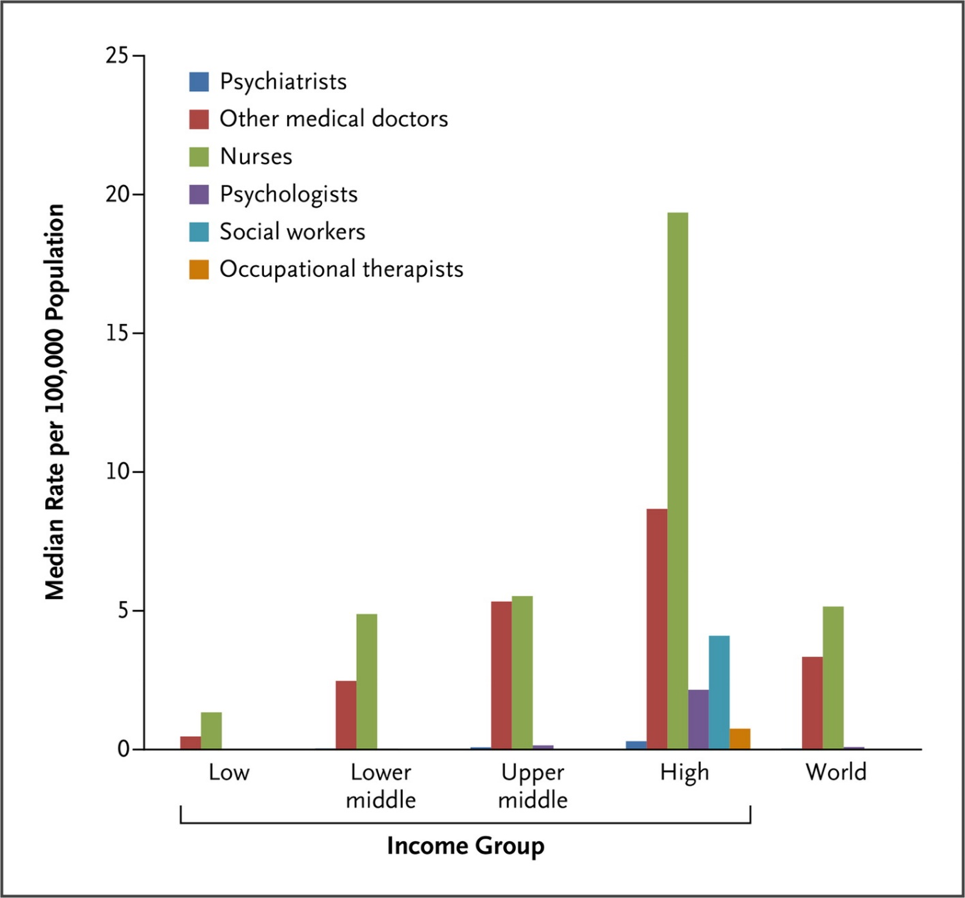

然而,考虑到当前各国招募并训练精神卫生专业人员【译者注:精神卫生专业人员在本文中的含义可参考图二的职业种类,即包括精神科医生,护士,社工,临床心理学家,职能治疗师等】的能力,以及当前主流的治疗模式,仅仅是逐步增加精神卫生专业人员的数量,并不能填补精神卫生人力资源的巨大缺口(图2)。在培训更多的精神卫生专业人员之外,各国还需要充分利用已有人员的专业技能,这就需要通过体制上的建设和创新,来提升临床训练的质量、适用性和可及性。要弥合现有精神卫生人力资源的巨大缺口,可以考虑用非专业人士来提供部分精神卫生干预。这将需要全新的培训方式,因为专业人员要从事更多指导和咨询的工作,来更好地利用他们宝贵的专业技能。换言之,专科医生的贡献不再仅仅是直接提供专业服务。专科医生要能够培训和指导其他医生或服务提供者在初级保健的环境中提供精神卫生服务。通过培训,其他医生和服务提供者需要能进行基本的患者识别,病情监测,和治疗服务。全新的教学培训方式亟待发展评估。相关的政策也要跟进,从而可以培训,分配合格的精神卫生服务人员,以保证显著且可持续的进步。

图2:低、中、高收入国家中每十万人口所拥有各类精神卫生专业人员的数量

发展新的治疗模式

当前,关于精神障碍各种治疗方式效能(efficacy)的证据主要来源于高收入国家的临床试验。在低收入国家中进行的临床试验比例非常低。因而,在文化各异的低收入环境中,各种治疗手段的效果(effectiveness)很大程度上仍是未知数。此外,很少有专业人士具备在有限资源环境中提供精神卫生服务的训练,这一现状进一步降低了现有治疗手段的适用性和可操作性,因为很多现有治疗手段,如果要在当地卫生条件的限制下开展,势必要经过重大的修订。有批评指出,当前依赖于精神卫生专业人员来提供服务的模式不仅在中低收入国家不适用,即使在高收入国家也未必现实。在这种背景下,有人提出需要用“合作模式(collaborative model)”来提供精神卫生服务。这种模式重新定义了精神卫生专业人士的角色:更加强调其训练,监督,和专科治疗的角色,并将大部分的服务工作转移给经过培训且在专科医生指导下工作的,社区卫生工作人员【译者注:community health workers的概念是复杂的,一般指没有医学专业训练的社区工作人员,新中国成立早期的赤脚医生便是社区卫生工作人员,中国现在一般将社区卫生中心的医生成为社区卫生工作人员,这与其他发展中国家的概念不同,因为中国社区卫生服务中心的医生应当更接近初级保健医生的角色】,和初级保健医生。

这种模式要获得成功,部分前提在于以下过程是否可行、有效:社区卫生工作者需要接受专门的训练,定期的在岗培训,以及专科医生的指导监督;且这些社区卫生工作者将承担部分发现病例并提供服务的职责。在其他领域的卫生服务中,类似的“职责转移(task shifting)”模式(例如,在低卫生资源的条件下,利用社区卫生工作人员在其他临床领域开展工作)有成功的先例。一些具有里程碑式的研究也为这种模式提供了理论支持。例如,有研究已经评估了心理治疗与认知行为疗法在有限的资源环境中的有效性。这些有效的治疗方式无疑具有广阔的应用前景,但它们能否被可持续地推广,仍需时间的检验。

一些有划时代意义的事件,标志着在资源有限的环境里,精神卫生服务与初级卫生保健的整合取得了重大进展。首先,2001年的《世界卫生报告》聚焦于精神卫生;2002年,为了给初级保健医生提供照顾精神障碍患者所需的技能和培训,世界卫生组织发起了一项多边行动——精神卫生差距行动规划(mhGAP);2009年一系列综述论文就——如何整合初级卫生保健和专科医疗服务,以及如何将培训过的社区卫生工作人员,纳入到发现、管理病案的合作服务模式之中——提出了建议。2010年,为提升非精神专科医生评估治疗精神障碍的能力,世界卫生组织出台了《精神卫生差距行动规划干预指南》。2012年,世界卫生组织还发布了与指南相配套的培训资料,并鼓励各国在实践中对指南进行检验。

虽然进展是显著的,但大规模推广“职责转移”是否可行,是否有效,在不同背景中是否适用,仍有待进一步评估;精神卫生差距行动规划中的一系列建议,也有待中低收入国家在实践中进行严格的评估,从而为将来的修订提供参考。当前有关如何训练非专业卫生工作者来提供有效精神卫生服务的数据也很少。如何纳入当地经验上也需要更多的研究,以确保相关指南在本土化之后可适用于当地的卫生系统,并满足当地人的需求。(跨)文化精神医学,精神疾病流行病学,以及医学人类学这些学科,对于精神疾病在生物和社会层面上的复杂性,及其在特定文化社会背景下的表现和转归,有独特的知识贡献,因而对发展适宜的疾病监测、诊断评估、和治疗创新手段有重要价值。虽然一些精神卫生项目的成功十分引人注目(如肯尼亚和埃及的项目),但也有一些项目遇到了种种令人生畏的困难:受训人员的流失或重新分配,对于照顾精神疾病患者的抗拒,以及抗精神病药物的供给波动。

起草重点明确且适宜的研究议程

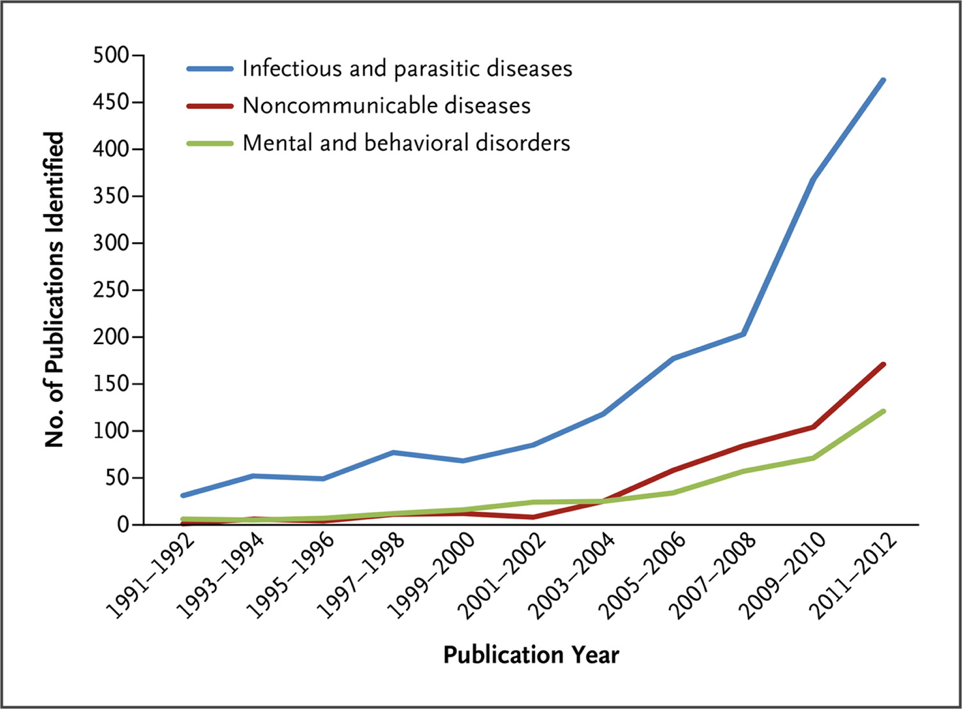

全球范围内提供精神卫生服务的困境,也反映了我们对如何在资源有限的背景中提供精神卫生服务认识不足。全球精神卫生领域的发表数量,远远落后于其他研究更多,经费更充足的临床领域,比如HIV/AIDS,疟疾,以及结核(图3)。针对高收入国家以外人群的精神卫生研究在精神科文献中更加稀少,这不仅损害了全球卫生的公平性,也使我们错过了很多科学研究的机会。因而,我们迫切地需要一个共享科学知识的平台,以及一份研究议程,来修正当前精神卫生服务的缺陷。另外,增强中低收入国家在精神卫生领域的研究能力,也有利于积累证据,从而为将来政策的制定与执行打下基础。

图3:1991-2012年全球卫生领域按疾病大类分类的科学论文发表数量

我们需要更多的研究来完善在社区和初级保健环境中的诊断工具,以及配置资源的算法,来识别危险因素(risk)和抗逆力(resilience)的中介变量(mediator)和调节变量(moderator),并在多种卫生系统中评估传统和创新的服务提供策略是否有效。而对于执行(implementation)和实效(outcome)研究的需求尤其紧迫。研究伴随精神障碍的经济社会后果,有助于让决策者意识到不同精神卫生干预的相对成本效果(cost-effectiveness),以及不进行干预的代价。儿童和青少年的精神卫生是一个被忽视的领域,有很强的证据表明,儿童和青少年阶段的精神障碍与成年后许多负面的经济、社会和健康后果有关。儿童和青少年阶段的精神障碍所造成的代价虽然难以估计,但也比较容易被认识到。青少年一般很难获得精神卫生服务,因而减少求医障碍的干预对于青少年,还有其他脆弱人群,都十分重要。另一个重要的研究议题是如何最大程度地在初级卫生保健中纳入适宜于当地文化的精神障碍筛查。

克服实现公平性的障碍

即便在精神卫生服务普遍存在的地区,很大一部分患者并没有接受相应的治疗。文化实践(cultural practice)会影响人们如何应对社会逆境,如何展现情感上的痛苦和精神障碍的症状,以及如何寻求帮助。经济和社会脆弱性可能会导致用药和求诊在金钱和时间上过于昂贵。例如,大部分低收入国家都将抗精神病药物纳入了基本药物目录,但在85%的国家里,初级卫生保健机构中都没有抗精神病药物。此外,使用抗精神病药物的中位数费用往往高得惊人(例如,使用抗精神病药物的花销相当于9%的日均最低工资,而抗抑郁药物的花费则多达每日最低工资的7%),再加上其他必要的治疗费用,治疗精神疾病可能会给患者带来灾难性的医疗支出。同时,社会逆境可能是精神障碍的危险因素,及其后果,被社会放逐会进一步增大患者获得卫生服务的结构性障碍。

要解决全球精神卫生问题,一个文化上和伦理上的基本障碍是歧视(stigma),这种极其负面的,毁灭性的,全球性的歧视,不仅针对精神疾病,也针对患者及其家人,还针对精神卫生服务提供者。在最糟糕的情况下,歧视抹杀了患者的人格,侵犯了患者的人权。但其他形式的歧视以更加微妙但更具结构性的形式存在。除精神科医生,临床心理学家,精神科护士,和精神科社工之外,我们的经验表明,卫生政策专家也会受到歧视的负面影响,这导致许多人不愿优先考虑精神卫生服务。这种情况最终可能会改变。中国的卫生部已经开始为精神障碍患者发声,并着手保护他们的权益,其他国家的相应机构也有所改观。有证据显示,萦绕在精神卫生领域周围根深蒂固的歧视正在被挑战,被克服。这是最难被量化,但也是最重要的问题。

有一个例子可以说明我们还有很长的路要走,最近有一系列的文章,政策和行动在倡议四大非传染性疾病应该在全球卫生议程中获得优先地位,但是精神卫生被排除在外了。为什么全球都迫切地需要关注非传染性疾病?理由其实很充分:非传染性疾病不仅导致了沉重的疾病负担和贫穷,还会阻碍经济发展,并影响其他千年发展计划的实现,而且对于非传染性疾病,我们有循证的且具备成本-效果优势的干预手段。而这些理由同样也适用于精神卫生。

抗击HIV/AIDS大流行的全球合作创造了以下共识:原本只为某一项卫生干预而进行的临床能力提升,技术更新,队伍培训,机构建设,也可能会加强整个卫生体系并惠及其他临床领域。虽然,精神卫生领域有着不同的临床和文化挑战,但类似的投入也可能是精神卫生领域发展的方向。

结论

几乎所有的指标都显示精神疾病是一个沉重的存在,精神疾病带来了高昂的疾病负担,大量未被满足的服务需求,不可接受的深重苦难。投资于精神卫生具有成本-效果优势,事关社会正义,也是一种精明的发展策略。可以说,投资于精神卫生的理由已经足够有说服力。短期内,对发展中国家精神卫生服务可及性和质量的预测结果依然令人沮丧,但科学知识在不断积累,我们也有更强大的政治决心去制定、执行新的政策,以打破当前不公平的现状,并重设我们对于全球精神卫生服务可及性和质量的预期。与全球卫生更宏大的目标保持一致,可在资源有限的条件下,为精神卫生领域争取到更多政治承诺和资源投入。几项重要的行动为精神卫生领域争得了关注和资金。这包括英国国际发展部(Department for International Development)的“精神卫生与贫困项目(Mentalhealth and Poverty Project)”以及“改善精神卫生服务项目(Programme for Improving Mental Health Care )”;“加拿大大挑战(GrandChallenges Canada)”项目;美国国家精神卫生院和全球慢性病合作联盟(Global Alliance for Chronic Disease)等组织开展的“全球精神卫生大挑战(GrandChallenges in Global Mental Health)”项目。2012年,第六十五届世界卫生大会的报告敦促各成员国和世界卫生组织总干事采取有力的纠正措施。精神卫生现在登上了全球卫生的议程,将它进一步置于最高优先级是必要的,这不仅是我们的愿景,更是公共卫生的需要。